Die Geschichte der Göttinger Augenheilkunde

Klinik für Augenheilkunde

Bis weit in das 18. Jahrhundert bestanden die hauptsächlichsten Vertreter der Augenheilkunde aus den sog. fahrenden Oculisten, umherziehenden Starstechern, zünftigen Barbieren und Verkäufern von künstlichen Augen und wundertätigen Augenwassern. Im 19. Jahrhundert nahm die Augenheilkunde einen großen Aufschwung. Göttingen wurde zusammen mit Wien zu den entscheidenden Schulen, die der Ophthalmologie zur Vervollkommnung verhalfen.

1753-1759 Johann Gottfried Zinn (*1727-1759)

Es war Göttingen, wo diese Entwicklung mit Johann Gottfried Zinn zunächst einsetzte. Zinn wurde 1753 als außerordentlicher Professor der Medizin und Direktor des botanischen Gartens an die Georgia-Augusta berufen. 1755 schrieb er das zu den klassischen Werken der medizinischen Literatur gehörende Werk: „Descriptia anatomica oculi humani iconibus illustrata“. Er beschäftigte sich darin sehr eingehend u.a. mit den Gefäßen und Nerven der Augenhöhle und des Augapfels. Wohl als erster gab er eine nahezu richtige Darstellung der Form des Augapfels und seiner Strukturen an. Er beschrieb außerdem die stärkere Linsenkrümmung bei Kindern. Nach ihm sind mehrere Strukturen im Auge benannt. Die aktive Ausübung der Ophthalmologie beginnt in Göttingen mit der Gründung des Akademischen Hospitals und dem Leiter desselben, d.h. 1781 mit August Gottlieb Richter

1766-1805 August Gottlieb Richter (*1742-1812)

Mit der Berufung Richter’s 1766 wurde die Augenheilkunde in die medizinische Fakultät Göttingens aufgenommen. 1781 wurde das „Wundärztliche Hospital“ eröffnet (s. auch Geschichte der Univ.-Kliniken Göttingen: www.egmed.uni-goettingen.de), welches von den insgesamt 16 Betten vier Betten zur Behandlung von Augenerkrankungen zur Verfügung stellte. Dies war damals außergewöhnlich, wenn man bedenkt, dass in einer Stadt wie Paris zur gleichen Zeit noch kein Hospital existierte. Richter machte damit die Göttinger Universität zur ersten in Deutschland, die der Augenheilkunde den ihr entsprechenden Platz einräumte, und er zog aus allen Teilen der Welt Mediziner nach Göttingen, das unter ihm eine Blütezeit chirurgisch-ophthalmomiatrischen Strebens erlebte. Das Wundärztliche Hospital, später „Akademisches Hospital“ genannt, befand sich an der Stelle der heutigen Volksbank am Geismartor. August Gottlieb Richter war der erste in Deutschland, welcher mit seinen Vorlesungen über Augenheilkunde klinischen Unterricht verband, wobei er die Studierenden selbst zur Ausführung von Operationen anleitete. Richter war ein eifriger Verfechter der Daviel’schen Methode der Kararaktextraktion. Die den Krankenbesuchen beiwohnenden Studenten mussten einen geringen Betrag in die Hospitalkasse zahlen.

1803-1837 Karl Himly (*1772-1837)

Sein Schüler Karl Himly studierte ab 1790 in Göttingen, wurde 1795 außerordentlicher Professor an der medizinisch chirurgischen Klinik in Braunschweig, prägte 1800 den Begriff „Ophthalmologie“ und begründete 1801 bis 1807 mit seiner „Ophthalmologischen Bibliothek“ zusammen mit Johann Adam Schmidt die erste Fachzeitschrift für Augenheilkunde. 1801 wurde er ordentlicher Professor in Jena. Er übernahm 1805 die Leitung des Akademischen Hospitals in Göttingen und erhöhte die Bettenzahl auf 28. Sein Verdienst ist u.a. die Einführung pupillenerweiternden Mittel.

Hier ein Auszug aus der ersten genauen systematischen Abhandlung über die künstliche Pupillenerweiterung in der gesamten Weltliteratur: „… die Lähmung der Pupille entsteht nach einer Stunde und dauert gewöhnlich 5-6 Stunden, aber bei Anwendung des Tollkirschenauszuges 24 Stunden. Ein Schaden für die Netzhaut tritt nicht ein ….“.

Himly legte in einem Bericht an das Königliche Großbritannische Hannoversche Kabinettsministerium die Gründe für den Ankauf des neuen Gebäudes dar: „… die Baufälligkeit des alten Lokals, die Überschwemmung desselben mit Wanzen und seine zu enge Beschränkung, in dem die Zimmer des ehemaligen gemeinen Wirtshauses zu niedrig und zu eng waren“. Vor Himlys Zeit waren zwei Hospitalverwalter infolge der schlechten Beschaffenheit des Hospitals gestorben. Himly selbst verlor durch Ansteckung an „bösartigem Fieber“ während eines Winters drei seiner Mitarbeiter. Die Klinik konnte dann, 1809, nach dem Erwerb des Böhmerschen Hauses am Stumpfebiel, verlegt werden in ein sehr geräumiges, fast freistehendes Flügelgebäude, das mit einer Schmalseite an das Wohnhaus des Direktors in der heutigen Mühlenstraße grenzte. Es gehörte zu den größten Privathäusern der Stadt und hatte einen großen Garten. Das Hospital selbst erhielt Bäder und Duschen, Isolierräume für „Venerische, Krätzige, Krebskranke, endlich auch Einrichtungen zur Unterbringung von Rasenden und außerdem eine Elektrisiermaschine“. Im Erdgeschoß dieses Fachwerkbaus befanden sich der Hörsaal, das Sektionszimmer, das Toilettenzimmer, Wohnstuben und Kammern des Personals, die Wirtschaftsräume sowie das nur über den Hof zu erreichende Badezimmer und die Waschküche, die Wasser über eine Röhrenleitung aus der nahe vorbei fließenden Leine erhielten. Im ersten Obergeschoß lag das Operationszimmer, das durch vier Fenster Licht von zwei Seiten erhielt. Hier führte man die größeren Operationen durch, während kleinere Eingriffe ambulant in dem auch als Poliklinik genutzten Hörsaal vorgenommen wurden. Unmittelbar neben dem Operationszimmer lagen je ein Raum für frisch operierte Männer und Frauen, daran schlossen sich zwei große Krankensäle für allgemeinchirurgische Patienten/innen an. Über der Toreinfahrt zum Hof in der Mühlenstraße richtete man zwei Zimmer mit je drei Betten für Augenkranke ein. Diese dunkelgrün gestrichenen Räume besaßen Fenstervorhänge, um die Helligkeit mildern zu können. Für auswärtige bemittelte Kranke und Studierende, denen es in ihrem Logis an Pflege und Ruhe fehlte, standen in dieser Klinik mit insgesamt 36 Betten zwei „artige und geräumige“ Einzelzimmer bereit. Damit war ein Ambulatorium verbunden, bei dem etwa 70 Augenkranke pro Semester Hilfe suchten.

Himly, der sich als Lehrer großer Beliebtheit erfreute, strebte größtmögliche Selbstständigkeit der Praktikanten an. Zwei bis drei der älteren Praktikanten erhielten als Gebiet ärztlicher Betreuung ein nachbarliches Dorf (Weende, Grone oder Geismar) zugewiesen. Sie mussten ihre Kranken regelmäßig besuchen und darüber Bericht erstatten. Himly nannte seine Klinik auch zuweilen „Polyklinik“, weil er dahin strebte, jüngeren Ärzten so viel als möglich Anweisung für ihr künftiges ärztliches Wirken zu geben. Zu diesem Zweck nahm er im Hospital Stadt- und Landkranke, medizinische und chirurgische Fälle auf. Die Augenkranken bildeten darunter einen ungewöhnlich hohen Prozentsatz. Himly wirkte in Göttingen bis zu seinem Tod im Jahre 1837.

Zeitgleiche Entwicklungen

In diesem Zeitraum des aufgeklärten Absolutismus in Preussen, Österreich und den deutschen Kleinstaaten fallen die Teilungen Polens, die Französische Revolution, die Expansion Frankreichs unter Napoleon I., die Befreiungskriege und der Wiener Kongress.

Die Augenheilkunde war an den Hochschulen ein fest integrierter Bestandteil der Chirurgie; manchmal wurde fast die Hälfte der Patienten ophthalmologisch behandelt. (Himly – Göttingen 17%, Dzondi – Halle 23%, C.F. von Graefe – Berlin 40%). Es war allgemein üblich, den Patienten auf einem Stuhl oder in seinem Bett im Krankenzimmer zu operieren, der Unterricht fand ebenfalls im Krankenzimmer oder, falls vorhanden, im Operationssaal statt. Wenn die räumlichen Gegebenheiten es zuließen, war man bemüht, die Operierten nach größeren chirurgischen Eingriffen in einem dafür bestimmten Raum, möglichst vorsichtig in ein Nebenzimmer zu transportieren, um sie dort noch einige Zeit intensiv zu beobachten, bevor sie zu den Rekonvaleszenten in einen größeren Saal verlegt wurden.

In wenigen Kliniken, so z.B. in Göttingen, reservierte man für Augenkranke ständig mehrere Betten oder Zimmer. In anderen Häusern bemühte man sich durch Maßnahmen wie Spanische Wände (Würzburg) oder Doppelfenster (Halle) Schutz für licht- und zugluftempfindliche ophthalmologische Patienten zu schaffen.

1807-1848 Conrad John Martin Langenbeck (*1776-1851)

In augenärztlicher Hinsicht erfuhr Himlys Wirken eine einschneidende Beschränkung als Arzt und Lehrer durch ein klinisches Institut für chirurgische und Augenkranke, das 1807 in Göttingen durch Conrad Johan Martin Langenbeck eingerichtet wurde. Er war ein Schüler von A.G. Richter und eröffnete 1809 diese private Behandlungsstätte, die er mit Zuschüssen der Stadt eingerichtet hatte. Da das alte Concilienhaus auf der Prinzenstraße, welches hierfür verwendet war und sich bald als nicht geräumig genug erwies, kaufte Langenbeck das frühere Rentesche Haus an der Ecke der heutigen Geiststraße (1 u. 3) und Goetheallee, welches schon 1811 durch den Ankauf des nächsten Hauses (mit einem fensterreichen Ausbau rechts, wahrscheinlich dem früheren Operationssaal) und einem klassizistischen Zwischenbau erweitert wurde. Große Teile des Gebäudekomplexes sind erhalten geblieben, so das Eckhaus Goethe-Allee/Geiststraße sowie der 1811 eingefügte Zwischenbau, dessen besonders schöne äußere Fassade noch vom Neubau-Innenhof Geiststraße 3a/3b/3c zu sehen ist.

An den Häusern in der Geiststraße befindet sich eine Gedenktafel für Langenbeck, der hier von 1809 bis 1851 wirkte und wohnte. Dieses Hospital zählte anfangs 30 Betten, später wurde die Zahl auf 38 erweitert. Die Zahl der aufgenommenen Kranken betrug zunächst zwischen 250 und 290, später stieg sie bis gegen 400. Zahlreiche gut verlaufende Augenoperationen machten Langenbeck bekannt. Mit der Berufung zum Ordinarius erlangte diese Einrichtung 1814 den Status eines klinischen Instituts für Chirurgie und Augenheilkunde. Ab 1818 begann er mit der Herausgabe der „Neuen Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie“ (4 Bde., 1818-1828). In ihr sind die meisten seiner klinischen Abhandlungen aus der Chirurgie und Augenheilkunde enthalten. Langenbeck war der letzte, welcher gleichzeitig neben der Chirurgie und Augenheilkunde die Anatomie an der Göttinger Universität vertrat.

In der Ophthalmologie hat sich Langenbeck besonders verdient gemacht um die Technik der Staroperationen, die künstliche Pupillenbildung und um Vertiefung der Erkenntnis verschiedener Erkrankungen des Auges und seines Schutzapparates. 35 Jahre lang, bis zu seiner Emeritierung, leitete Langenbeck diese Klinik und übte eine rege Lehrtätigkeit aus. Für ophthalmologische Patienten/innen waren ständig zwei besondere Zimmer reserviert.

Langenbecks Bestreben war es hauptsächlich auch zu verdanken, dass man 1846 an den Neubau eines größeren klinischen Krankenhauses, des Ernst-August-Hospitals, ging. Im Jahre 1850 wurde in der Geiststraße das Ernst-August-Hospital eingeweiht. Trotz des Widerspruchs einiger Professoren bestimmte die Staatsbehörde als Bauplatz die sog. „Tuchmacherwiese“ (an der heutigen Geiststraße), deren Boden völlig marschig war und die meiste Zeit unter Wasser stand. Bald genug stellten sich allerlei Unzulänglichkeiten heraus, die man im Professorenkollegium vorausgesehen hatte. Das Gebäude erwies sich als recht feucht, so dass es geradezu als gesundheitsschädlich gelten musste und es zeigte sich im weiteren Zeitverlauf sehr rasch, dass es auf einem von vornherein zu engen Terrain angelegt worden war.

1848-1852 Theodor Ruete (*1810-1867)

Langenbecks Nachfolger wurde Theodor Ruete, dem zunächst 1848 vier Betten für Augen und Ohrenkranke im Akademischen Hospital zugeteilt wurden. 1850 betraute man ihn als einen der vier Oberärzte des Ernst-August-Hospitals mit der Leitung einer „Klinik für Sinneskranke“; damit war eine Abteilung für Ohren- und Augenkranke gemeint. Hier vollzog sich zum ersten Mal so etwas wie eine kollektive Leitung: Die Direktoren der einzelnen Abteilungen bildeten als Oberärzte des Ernst-August-Hospitals den Vorstand der Klinischen Anstalten.

Theodor Ruete studierte Medizin in Göttingen, wo er auch promovierte und war danach vier Jahre Assistent am akademischen Krankenhaus unter Himly, bei dem er sich mit 25 Jahren habilitierte. 1852 erhielt er einen Ruf auf den ersten deutschen ordentlichen Lehrstuhl für Augenheilkunde in Leipzig, den er bis zu seinem frühen Tod mit 57 Jahren am 23.06.1867 innehatte. Nach der genialen Erfindung von Hermann v. Helmholtz hat Ruete zwei Jahre später noch in seiner Göttinger Zeit ein weiteres Augenspiegel-Modell entwickelt, das aus einem in der Mitte durchbohrten Hohlspiegel und einer Konvexlinse besteht und sich vor allem zur Ophthalmoskopie im umgekehrten, aber auch im aufrechten Bild eignet. Da es für den weniger Geübten einfacher zu handhaben war als das Gerät von Helmholtz, erfreute es sich bald großer Beliebtheit und Verbreitung. So war auch Theodor Ruete, dessen Namen heute viele kaum mehr kennen, einer der ersten Pioniere der modernen Augenheilkunde. Ferner hat er den Begriff der „Übersichtigkeit“ geprägt und zum ersten Mal die Lähmung des N. oculomotorius beschrieben. Dabei hatte er neben der Ophthalmologie aber auch noch Vorlesungen über allgemeine Pathologie und Therapie, und die Arzneimittellehre zu halten, war also in Göttingen noch kein rein „ophthalmologischer“ Ordinarius. Der wird er erst im Jahr 1852 durch seine Berufung nach Leipzig – und so ist leider nicht, wie man vielfach meint Göttingen, sondern Leipzig die erste deutsche Universität mit einem eigenen Lehrstuhl für Augenheilkunde.

Nach seinem Fortgang im Jahre 1852 wurde die besondere Abteilung für Sinneskranke im Ernst-August-Hospital wiederum so, wie es einst gewesen, mit der chirurgischen Klinik vereinigt, die nun unter Wilhelm Baums (1799 – 1883) Leitung stand. Sie erhielt nunmehr die Bezeichnung „Chirurgisch augenärztliche Klinik“. Baum selbst fühlte sich nahe den Siebzigern für die Ausübung der erforderlichen Augenoperationen nicht mehr sicher genug. In einem Schreiben von 1867 bittet er das Kuratorium der Universität, ihn von dieser Sorge zu entbinden. Er schrieb: „Auch die Kranken, die sich der Klinik anvertrauen, leiden durch mich und fangen an, sich von der Klinik zurückzuziehen. Die Erfolge meiner Staroperationen sind, trotz eines neulichen Besuches bei Herrn von Graefe, der mir in freundlicher Weise erlaubte, einer großen Reihe von Operationen in seinem Krankenhaus beizuwohnen, nicht besser geworden, weil ich zu alt und dadurch für diese Operationen zu ängstlich geworden bin. Ein solcher Zustand wird einem gewissenhaften Arzt, der heilen und lehren soll und will, quälend und fast unerträglich.“ – Das Ministerium entsprach seiner Bitte.

1868-1871 Karl Ernst Theodor Schweigger (*1830-1905)

Der Vormärz, die 1848 Revolution, der Beginn der Industrialisierung und das Entstehen von Arbeitervereinen (auch als Vorläufer des heutigen Sozialversicherungssystems) kennzeichnen diese Zeitspanne. Seit etwa 1800 machten sich Bestrebungen bemerkbar, die Augenheilkunde als selbstständiges Fach von der Chirurgie abzutrennen. Allen voran Georg Joseph Beer in Wien, aber auch andere Privatdozenten und außerordentliche Professoren streben nach eigenen Kliniken.

In Göttingen trennte man die ophthalmologische Klinik von der chirurgischen und brachte sie zunächst provisorisch in einigen Räumen im Ernst-August-Hospital sowie in einem an der Ecke der Allee und Geiststrasse gelegenen, vormals dem Anatomen Wrisberg gehörenden Privathaus unter. 1868 wurde ein Ordentlicher Lehrstuhl für Augenheilkunde eingerichtet, den zusammen mit der Direktion Karl Ernst Theodor Schweigger als Extraordinarius übernahm. Als Schüler und langjähriger Assistent A. von Graefe hatte er sich in Berlin vorzugsweise mit dem wissenschaftlichen Teil der Augenheilkunde beschäftigt.

Eine große Reihe von Arbeiten hatte er in Gemeinschaft mit Albrecht von Graefe verfasst, so z.B. „Untersuchungen über die pigmentierte Netzhaut“ – „die Ganglienzellen und blassen Nerven der Chorioidea“ – „Zur pathologischen Anatomie der Chorioidea“. Diese Arbeiten sind in Graefe’s Archiv für Augenheilkunde erschienen.

Die Göttinger Tätigkeit Schweiggers währte nur drei Jahre. In dieser Zeit plante er in Göttingen den Bau einer neuen Universitäts-Augenklinik mit 40 Betten. 1871 wurde Schweigger als Nachfolger seines 1870 verstorbenen Lehrers A. v. Graefe nach Berlin zurückgerufen. Während seiner Göttinger Jahre hat Schweigger an einem Handbuch der Augenheilkunde gearbeitet, das 1871 in Berlin erschienen und im Laufe der Jahre sechs Auflagen erlebt hat.

Als der Wechsel in der Augenklinik akut wurde, war das Ernst-August-Hospital vom Unheil aufgesucht. Eine Ruhr-Epidemie forderte viele Opfer. Wilhelm Baum, der als angesehener, verdienstvoller Professor und als einflussreicher Vertreter der medizinischen Fakultät galt, machte aufs neue auf die engen, ungesunden Verhältnisse des Spitals aufmerksam und betonte die Notwendigkeit einer davon ganz losgelösten Augenklinik, als deren Leiter er Theodor Leber empfahl, der ebenfalls aus von Graefe’s Schule kam. Mit Ausnahme des Accouchierhauses, des Ernst-August-Hospitals und der Augenklinik waren bis dahin alle Kliniken und Hospitäler in der privaten Hand der Professoren. Die zunehmende Spezialisierung sorgte dafür, dass sich neue Teildisziplinen auch räumlich von den bestehenden abspalteten.

Die erste Zusammenfassung der Klinischen Anstalten geschah 1851 im Ernst-August-Hospital in der Geiststraße, das damals als große Klinik angesehen wurde. Dabei war folgende Bettenzahl vorhanden: in jedem Stockwerk gab es vier große Krankensäle mit je 12 Betten und vier kleinere mit je 6 Betten. Hinzu kamen 8 Zimmer für Privatpatienten und 1 Zimmer für kranke Studenten. Das ergab eine Gesamtbettenzahl von 120!

Seit der Haller-Zeit teilte sich die Medizin in 5 Stammfächer auf. Dies waren Anatomie, Botanik, Geburtshilfe, Medizinische Poliklinik und Chirurgie. Etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Loslösung einzelner Fachbereiche von den Stammfächern; so die Physiologie und die Pathologie von der Anatomie sowie die Augenheilkunde von der Chirurgie und die Pharmakologie wiederum von der Physiologie. Dieser Entwicklung wurde nun auch baulich Rechnung getragen. Die Neubauten in Göttingen stellten eine Wende der Entwicklung des Universitäts-Klinikwesens dar.

Das Kultusministerium und besonders der Kultusminister Gustav von Gossler selbst beschlossen daraufhin nicht nur den Neubau einer Chirurgie, sonders den eines gesamten Klinikviertels, die Vereinigten Kliniken. Eine der Zugangsstraßen zu diesem Komplex wurde nach dem Förderer des Projektes, Gustav von Gossler, benannt. Die Augenklinik zog 1873 in den neu erstellten Werksteinbau.

1873-1890 Theodor Leber (*1840-1917)

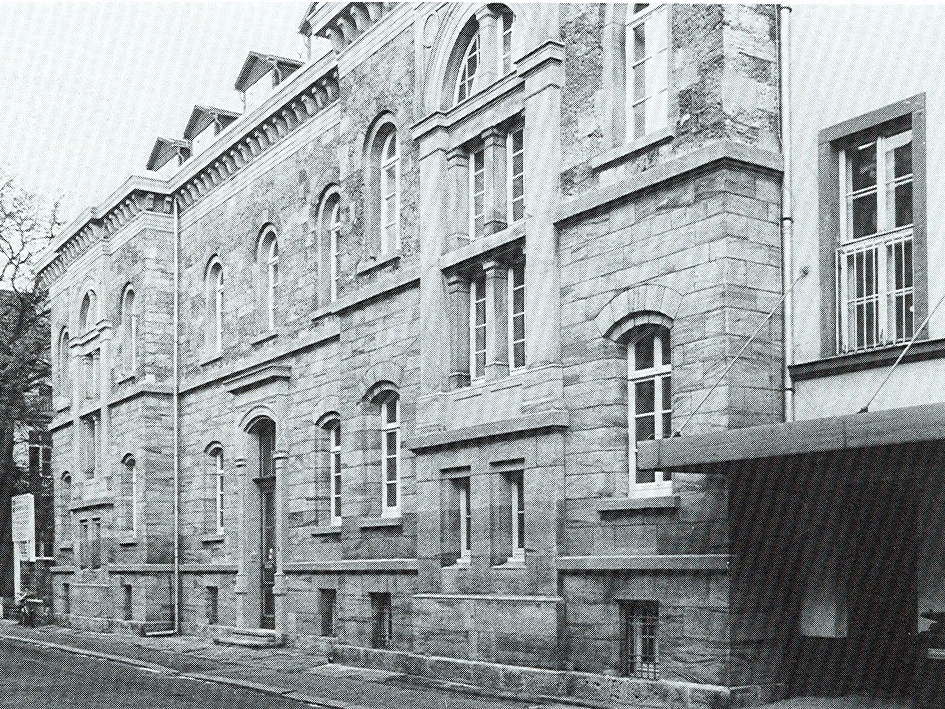

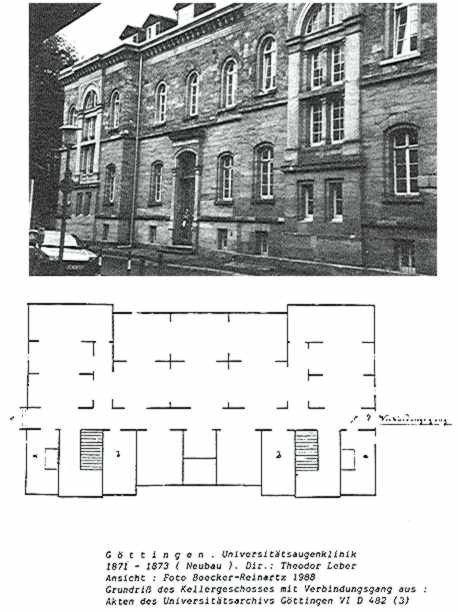

1873 war die in Tuffstein ausgeführte, allerdings von vornherein zu klein konzipierte Klinik bezugsfertig und konnte von Theodor Leber als Ordinarius übernommen werden. Das Gebäude, gleich neben dem Ernst-August-Hospital in der Geiststraße gelegen, bestand aus Keller, Hochparterre, erstem Obergeschoss und ausgebautem Dachgeschoss. Hinter der repräsentativen Fassade befanden sich Zimmer für 40 Personen, davon 14 Kinderbetten. Auf den Bauplänen der Augenklinik, die im Universitätsarchiv ausfindig gemacht werden konnten, erkennt man einen Verbindungsgang, der das Souterrain der Augenklinik mit dem Ernst August Hospital verbindet. Im Erdgeschoss befand sich das Portierzimmer mit Kammer, das Wartezimmer und zwei Privatkrankenzimmer. Das Direktorzimmer, Räume für den Assistenzarzt und ein großer Krankensaal lagen auch im Erdgeschoß, ebenso wie das Auditorium und Untersuchungszimmer. Im ersten Obergeschoß gab es Teeküchen und Wärterinnenzimmer, eine Kammer und außer dem Assistenzarztzimmer mehrere Räume für Kranken. In drei Sälen, zwei mittleren Zimmern und zwei Privatzimmern konnten die Augenkranken aufgenommen werden. In einem Krankensaal waren bis über 30 Betten aufgestellt.

Zwei Dinge kamen den damaligen Neubauten zugute. Einmal besaßen sie schon Wasserleitung, denn die Stadt Göttingen hatte sich zwischenzeitlich von ihren zum Teil verseuchten Brunnen und Pumpen getrennt und eine Wasserleitung verlegt. Gleichzeitig verfügte die Stadt über Leuchtgas, so dass diese Krankensäle immerhin eine Gasbeleuchtung hatten. Strom war noch nicht verfügbar. Wegen Platzmangels musste man auch weiterhin die Krankenzimmer mit mehr als 17 zusätzlichen Betten im ersten Obergeschoß des Wrisbergschen Hauses an der Straßenecke mitbenutzen, so dass die Augenklinik über stattliche 75 Betten verfügte. 1873 wurde der Lehrstuhl in ein Ordinariat umgewandelt.

Es gibt kaum ein Gebiet der Augenheilkunde, das Theodor Leber während eines halben Jahrhunderts nicht durch seine unermüdliche Forschertätigkeit mit grundlegenden Arbeiten bereichert hat. Wir verdanken ihm Arbeiten über Zirkulations- und Ernährungsverhältnisse des Auges (erschienen im Handbuch der gesamten Augenheilkunde von Graefe-Saemisch), über die Krankheiten der Netzhaut und des Sehnerven und vor allem die klassisch gewordenen Untersuchungen über die Entstehung der Entzündung und die Wirkung der entzündungserregenden Schädlichkeiten, welche als Monographie in Leipzig erschien (4. Aufl. 1891). In seinem ersten Göttinger Jahr beschrieb er die seinen Namen tragende hereditäre Leber’sche Optikusatrophie (1871). Erstmals von ihm beschrieben und mit seinem Namen verbunden sind ferner die Amaurosis congenita (Leber-Syndrom), bei der er offenbar als erster 1877 das digito-okuläre Phänomen (auch Leber-Phänomen) beschrieben hat und die Keratits filiformis (1882). 1909 prägte er den Begriff der Sternfigur der Macula (Maculopathia stellata, Retinitis stellata). Bahnbrechend sind seine Studien über den „Flüssigkeitswechsel“ im Auge, für die er 1877 in seiner Göttinger Zeit als Erster mit dem v. Graefe-Preis ausgezeichnet wurde. Leber hatte große Erfahrung und gute Ergebnisse mit Zystizerkusoperationen und war aufgrund seiner Experimente über Entzündungsursachen einer der ersten, der intraokulare Fremdkörper, auch Kupfersplitter, extrahierte. Seinen Assistenten gegenüber war er ein gütiger Chef, der keine strengen Anforderungen stellte, jedoch Arbeitsfreudige stets förderte. Berufungen nach Erlangen und Würzburg lehnte er ab und nachdem er auch einem Ruf nach Leipzig nicht gefolgt war, ging er aber 1890 als Nachfolger von Otto Becker nach Heidelberg, dessen ophthalmologischem Lehrstuhl sein Name heute zum Ruhme gereicht. Dort wirkte er 20 Jahre bis zu seiner Emeritierung 1910. Er starb in Heidelberg 1918 im 78. Lebensjahr. Eine Büste von ihm und sein Spazierstock befinden sich in der Bibliothek unserer Augenklinik.

Zeitgleiche Entwicklungen

Innerhalb dieser besonders wichtigen Zeitspanne findet der Deutsch-Französische Krieg statt und das Deutsche Reich wird gegründet.

Die Augenheilkunde erlangte nunmehr Eigenständigkeit und war nicht mehr länger Bestandteil der Chirurgie. Durch die Einführung des von Herman von Helmholtz entwickelten Augenspiegels öffnete sich die Ophthalmologie für die Augenkrankheiten „innerer Genese“, womit der hintere Augenabschnitt gemeint war. Hatte schon Albrecht von Graefe in seiner Klinik ein physiologisches Labor eingerichtet, so führten die durch ihn errungenen Fortschritte in der Folge auch zu Veränderungen bei allen Augenkliniken. Dunkelzimmer für Augenhintergrunduntersuchungen wurden eingerichtet, ebenso wie Mikroskopierzimmer und Labore für Tierversuche.

Juengken wendete 1850 in Berlin als erster die Chloroformnarkose an. Donders führte die Anpassung von Brillengläsern nach wissenschaftlich-mathematischen Gesichtspunkten in die Augenheilkunde ein. Erst von da an konnte die Brillenstärke berechnet werden. Das von Joseph Lister entwickelte Verfahren der Antiseptik mit Carbolsäure setzte sich auf dem Kontinent erst nach 1870 langsam durch. Dies führte aber nicht zu baulichen Veränderungen, da man chirurgische Eingriffe nach wie vor im Krankenzimmer, auf den Fluren oder in „Operationsräumen“ vor versammeltem Auditorium durchführte.

Der verbesserten Hygiene verdankten Alfred Graefe und Johann Friedrich Horner einen Rückgang der postoperativen Komplikationen. Während Ferdinand von Arlt in Wien zu gleicher Zeit noch mit 37% Wundinfektionen und Verlust des Auges rechnen musste, lagen die Zahlen bei Operateuren, die das Listersche Verfahren anwendeten bei 1-2%.

Für die Untersuchung der Patienten benutzte man Instrumente und Geräte, die sich in Funktionsräumen befanden; in dieser Zeit entstanden die ersten Augenspiegelkabinette, Ophthalmometrische und Ophthalmoskopische Untersuchungszimmer. Die Größe der Hörsäle passte sich der steigenden Studentenzahl an. Für die Durchführung der Kurse und für Forschungszwecke richtete man erstmals Mikroskopierzimmer und physiologische Laboratorien ein.

Die größte Anzahl von Medizinstudenten, nämlich 1412, waren im Jahr 1876 in Wien anzutreffen. Es folgte die Berliner Universität mit 425 und die Universität Greifswald mit 163 Medizinstudenten. Innerhalb 11 Jahren wurden an 18 deutschsprachigen Universitäten Ordentliche Lehrstühle für Augenheilkunde eingerichtet und es waren 7 Klinikneubauten, die ausschließlich der Ophthalmologie dienten, zu verzeichnen. Nach der sog. ‚Studentenschwemme’, die sich nach dem Ende der Freiheitskriege (1815) eingestellt hatte, reduzierten sich in Göttingen die Studentenzahlen auf 900 und weniger und es folgte eine anhaltende Stagnation bis etwa zur Reichsgründung 1871.

Die Patientenpflege lag weiterhin in der Hand von Ordensschwestern, Diakonissen oder kleineren Pflegegemeinschaften. Die Klinikgrößen und die Anzahl der Betten nahmen zu. Die Gründe dafür dürften außer in der allgemeinen Steigerung der Bevölkerungszahl und der nun eindeutig geregelten Zuständigkeit der Augenärzte auch in der Einrichtung von Privatzimmern für selbstzahlende Kranke liegen. Weil sich diese Patientengruppe nicht mehr in ihren Wohnungen operieren und pflegen ließ, sondern in verstärktem Umfang von den Kenntnissen und Fertigkeiten der Universitätsprofessoren profitieren wollte, aber im allgemeinen nicht für den studentischen Unterricht herangezogen wurde, entwickelten die Universitätskliniken mehr oder weniger den Charakter von Allgemeinen Krankenhäusern.

Die Finanzierung und der Unterhalt der Kliniken waren uneinheitlich. Nur wenige Institute erwirtschafteten einen Überschuss, den sie an die Universitätskasse abführten. Die meisten jedoch erhielten Zuwendungen vom Land (Kulturhoheit), von der Stadt (wenn die Universitätsklinik gleichzeitig als Armenheilanstalt diente), aus der privaten Mildtätigkeit oder aus Stiftungen.

Der medizinische Standard war zu jener Zeit in den Häusern auch recht unterschiedlich. Manche Kliniken verfügten über angemessene Räume und zeugten von einem sorgfältig geplanten Konzept. Andere hingegen mussten sich auf gedrängtem Raum mit überfüllten Krankenzimmern ohne Untersuchungszimmer, Funktionsräume oder ausreichenden Platz für den Studentenunterricht begnügen. Zunehmend legten die Bauplaner größeren Wert auf die sanitären Einrichtungen, wie Bäder und Toiletten mit Wasserspülung und Anschluss an die Kanalisation.

Die Finanzierung der Kliniken war stets äußerst problematisch. Teilweise war es sogar notwendig, dass der Professor die Verpflegung und Unterbringung der Patienten von seiner Dotierung bestritt. In anderen Fällen ermöglichten es Stiftungen, Augenkliniken zu bauen, zu erweitern oder Freibetten bereitzuhalten. Wenn die Einrichtung der Klinik in einem Allgemeinen Krankenhaus erfolgte, war es möglich, dass der Professor von der Kultusbehörde seine Bezüge erhielt. Die Ärzte und das Pflegepersonal wurden jedoch in solchen Fällen von der städtischen Krankenhausverwaltung entlohnt.

So waren im Verlauf der Zeit neben Krankenhäusern kirchlicher Träger, Städtischen Krankenhäusern und Privatkliniken, die ja von jeher der Heilung Kranker dienten, neue Behandlungsstätten entstanden, die sich aus Instituten entwickelt hatten, die zunächst nur für die Unterweisung der Studenten am Krankenbett und für Forschung und Lehre der Universitätsprofessoren vorgesehen waren.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass weder neue Gebäude noch die gute Einrichtung zu Fortschritten in der Augenheilkunde geführt haben. Die grundlegenden ophthalmologischen Schulen von Beer und Arlt in Wien und Graefe in Berlin gediehen unter beschämenden äußeren Bedingungen! Der Ruhm und die Wirksamkeit eines Hochschullehrers waren oftmals weniger durch die Studentenausbildung bedingt, sondern vielmehr durch die Weiterbildung von Assistenten oder Hospitanten aus aller Welt. Bereits mit Grundkenntnissen ausgerüstet, reiften sie bei einem Meister des Fachs zu selbstständigen Spezialisten, Forschern und zu hochqualifizierten Lehrern einer neuen Generation.

1890-1901 Hermann Schmidt-Rimpler (*1938-1919)

Nachfolger Lebers wurde Hermann Schmidt-Rimpler, abermals ein Schüler und Assistent von Graefe’s. Während seiner Göttinger Zeit stieg die Zahl der behandelten Kranken deutlich an und belief sich 1891 auf 4265 poliklinische und 846 stationäre Patienten.

Die Veröffentlichungen von H. Schmidt-Rimpler sind außerordentlich zahlreich. Er beherrschte alle Teilbereiche der Augenheilkunde gleichmäßig und warnte in seinen Schriften immer wieder vor einem zu einseitigen Spezialistentum und den daraus entstehenden Gefahren. Große Verdienste erwarb er sich um die Ätiologie der Myopie. („Die Schulkurzsichtigkeit und ihre Bekämpfung“, Leipzig 1890). Von ihm stammt außerdem die Methode der Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bild. („Eine neue Methode der ophthalmoskopischen Refraktionsbestimmung“, Berlin 1877). 1854 gab H. Schmidt-Rimpler ein Lehrbuch heraus, die „Augenheilkunde und Ophthalmoskopie“. Er hat nur ein rundes Jahrzehnt in Göttingen verbracht, 1900 folgte er einem Ruf nach Halle a.d. Saale.

1900-1915 Arthur von Hippel (*1841-1916)

Das Ordinariat für Augenheilkunde und zugleich die Direktion der ophthalmologischen Klinik übernahm am 1. April 1900 der erfahrene und bereits 59jährige Arthur von Hippel, der vorher von 1879 bis 1890 Ordinarius in Gießen, dann von 1890 bis 1892 in Königsberg und von 1892 bis 1900 in Halle war. Arthur v. Hippel leitete 1890 seinen Wechsel von Halle nach Göttingen in die Wege, nachdem er sich mit Schmidt-Rimpler über den Tausch der Lehrstühle geeinigt hatte, eine heute höchst ungewöhnliche Art der Besetzung von Ordinariaten. Der Grund für seinen Wechsel nach Göttingen sollen Zerwürfnisse mit den niedergelassenen Augenärzten in Halle gewesen sein. In Göttingen wirkte er bis 1914. Grundlegend sind seine Arbeiten über den künstlichen Ersatz getrübter Hornhaut sowie die Tuberkulinbehandlung bei Augenkrankheiten. „A. von Hippel war ein begeisterter Lehrer. Genaue Krankenbeobachtung und die Einstellung aller Arbeiten auf praktische, vor allem der Heilung dienende Zwecke war für ihn charakteristisch. Die Methoden der Laboratoriumsforschung lagen ihm ferner.“ (Entnommen aus der Chronik der Universität Göttingen). Zahlreiche angesehene Augenärzte sind aus seiner Schule hervorgegangen, u.a. Professor Leber junior, der sich 1912 als Privatdozent für Augenheilkunde habilitiert hatte. In Göttingen erfüllt sich sein Wunsch, ein neues Institut nach eigenen Plänen zu schaffen. In der Amtszeit Arthur v. Hippels wurde in den Jahren 1904 bis 1906 in der Goßlerstraße 12 eine dreigeschossige neue Universitäts-Augenklinik gebaut. Das Neubaugebiet der Vereinigten Universitäts-Kliniken zwischen Goßlerstraße und damaligem Kirchweg, heute Humboldtallee, wurde damit vorerst abgeschlossen. Nach den Plänen des Architekten Wittler und des Kreisbauinspektors Gronewald entstand ein freistehendes aus hellen Ziegelsteinen gemauertes etwa 50 m langes dreigeschossiges Rechteckgebäude, am nördlichen Ende schloss sich ein zweigeschossiger Seitenflügel an. Arthur von Hippel eröffnete die Klinik mit etwa 70 Betten; die Anzahl konnte später noch wesentlich gesteigert werden. Im Erdgeschoß des Haupttrakts lagen die poliklinischen Räume und Untersuchungszimmer mit gesondertem Eingang. Der 76 m2 große Hörsaal mit Projektionsmöglichkeit und die Kursräume für die Studenten lagen, ebenso wie die Laboratorien, im Nebenflügel, wo sich auch das Direktorzimmer befand.

Die Männerabteilung lag im zweiten Obergeschoß, die Zimmer für Frauen, Kinder, Privatpatienten und zu isolierende Kranke befanden sich im ersten Obergeschoß.

Der Operationstrakt im ersten Obergeschoß war durch eine Glastür vom Korridor abgetrennt, besaß einen Vorraum und einen Warte- und Vorbereitungsraum, eine Sterilisier- und Wäschekammer und den eigentlichen Operationsraum von 45 m2 Größe, in dem es Handwaschbecken mit Hebelbedienung gab. Im ausgebauten Dachgeschoss hatte man einen Raum für fotografische Zwecke eingerichtet. Im Souterrain befanden sich die Heizungsanlage, Wirtschaftsräume und neben dem Arztkasino der Raum für Tierversuche, Personalwohnungen hatte man im Dachgeschoss eingerichtet.

Für den Bau eines Trachomhauses erhielt von Hippel trotz seiner Bemühungen bis 1907 keine Genehmigung.

Zeitgleiche Entwicklungen

Inzwischen hat das 20. Jahrhundert begonnen. Eine bescheidene Technik beginnt in die Gebäude einzuziehen. Es ist interessant, nachzulesen, welche Errungenschaft damals eine einzelne Glühbirne darstellte. Es gibt zu denken, unter welchen Voraussetzungen und unter wie viel Schwierigkeiten komplizierte Erkrankungen behandelt wurden im Vergleich zu unserem technisierten Zeitalter. Der Luxus einer Heizungsanlage war nicht einmal für eine neuerbaute Klinik selbstverständlich. Das elektrische Licht oder überhaupt eine Beleuchtungseinrichtung ist in dieser Zeit fast eine Attraktion. „Die Beleuchtung erfolgt im Hörsaal durch große Nernstlampen, in einzelnen Räumen durch elektrische Glühlampen; für alle übrigen Zwecke ist Gasglühlicht vorgesehen.“ Die Krankenzimmer besaßen nunmehr indirekte elektrische Beleuchtung, Zentralheizung und Warmwasserleitungen. Die Fahrstühle waren so groß, dass Patienten mit ihren Betten befördert werden konnten, auch zum Operationssaal.

1915-1935 Eugen von Hippel (*1867-1939)

Nach der Emeritierung A. v. Hippels im Herbst 1914 ergab sich der im akademischen Leben ungemein seltene Fall, dass sein Sohn, Eugen von Hippel (1867-1939), der zu dieser Zeit Ordinarius in Halle war, an die hiesige medizinische Fakultät versetzt und ihm das Ordinariat für Augenheilkunde und die Direktion der Augenklinik übertragen wurde. Er kam 1915 als Nachfolger seines Vaters nach Göttingen. Sein Vater starb am 26. Oktober 1916.

Eugen von Hippel wurde von seinen Schülern und Mitarbeitern sehr verehrt. Eine ganze Anzahl erfolgreicher Operationen zur Heilung der Netzhautablösung machten ihn berühmt, außerdem seine pathologisch-anatomischen Arbeiten, die hauptsächlich den Missbildungen des Auges galten und ihm den Ruf eintrugen, der beste Kenner auf diesem Gebiet zu sein. Unter seinem Namen, als „v. Hippel’sche Anomalie“ ist die Angiomatosis retinae bekannt, deren Erforschung wir ihm verdanken. Die Zeit, in der E. v. Hippel Leiter der Göttinger Universitäts-Augenklinik war, fiel nicht in eine glückliche Ära Deutschlands. Für ihn war es jedoch eine Periode intensiven Schaffens. Eugen v. Hippel schaffte in seiner Klinik eine Atmosphäre, in der jeder Mitarbeiter sich freudig zu wissenschaftlicher Tätigkeit verpflichtet fühlte. Als Chef forderte er von allen den Einsatz ihrer Kräfte und war dabei beispielgebend. Das galt auch für seine Tätigkeit als akademischer Lehrer. Wer ihn nur flüchtig kannte, dem erschien er verschlossen und zurückhaltend, wer aber als Kranker oder als Mitarbeiter zu ihm kam, dem war er stets ein hilfsbereiter Ratgeber. Er wurde 1935 emeritiert und starb 1939, fast 72 Jahre alt.

1935-1954 Heinrich Ergelett (*1883-1969)

Der nächste Ordinarius für Augenheilkunde in Göttingen war Heinrich Erggelet. Er wurde in Freiburg geboren und studierte Medizin in Freiburg und Kiel, wo er 1910 promovierte. Er habilitierte 1916 in Jena. Von 1931 bis 1934 war er als niedergelassener Augenarzt in Jena tätig. Als sein früherer Chef Löhlein 1932 nach Freiburg berufen wurde und zögerte, schickte er zunächst seinen ehemaligen Oberarzt Erggelet als Vertreter dorthin. Der gebürtige Freiburger hatte wohl gehofft, Axenfelds Nachfolger zu werden, wenn Löhlein den Ruf nicht annehmen würde; ein Wunsch, der sich aber nicht erfüllen sollte. Dafür wurde er dann 1935 auf das Göttinger Ordinariat berufen, das er bis 1954 innehatte. Neben verschiedenen klinischen Themen (Erkrankungen der Hornhaut, Keratoplastik, Glasbläserstar und Schielbehandlung) galt Erggelets Hauptinteresse der physiologischen Optik und hier vor allem der Refraktion, der Brillenlehre und der Akkommodation. Bekannt ist sein Beitrag über dieses Gebiet im Kurzen Handbuch der Ophthalmologie von Schieck und Brückner. Seit 1920 befasste er sich mit Fernrohrbrillen und ab 1924 mit Kontaktlinsen. Ein weiteres Arbeitsgebiet Erggelets sind Absorptionsmessungen von Infrarot- und Röntgenstrahlen im Auge und deren Wirkungen auf die Linse. Auf operativem Gebiet interessierte ihn nach dem Zweiten Weltkrieg besonders die plastische Versorgung von Lid- und Gesichtsverbrennungen. Erggelet war ein strenger Chef von zurückhaltendem Wesen, der sich vor allem in seinen letzten Amtsjahren zunehmend zurückzog. Am 1.10.1969 starb er mit 83 Jahren in Göttingen.

1954-1977 Wilhelm Hallerman (*1909-2005)

Nach Erggelets Emeritierung wurde 1954 Wilhelm Hallermann auf den Göttinger Lehrstuhl berufen. Geboren 1909 in Dortmund, studierte er in Bonn, Rostock und Freiburg, wo er 1937 promovierte. 1949 habilitierte er sich bei Wegner in Freiburg und fünf Jahre später erhielt er den Ruf nach Göttingen. 1960 wurde er Dekan der Medizinischen Falkultät und von 1969 bis 1971 war er Präsident der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft.

Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit beschrieb er bereits 1948 in seiner Freiburger Zeit das nach ihm und Streiff (Lausanne) benannte okulo-mandibulo-faziale Syndrom (faziale Dysmorphie mit „Vogelgesicht“, Mikrophthalmus und Cataracta congenita) = Hallermann-Streiff-Syndrom. Weiterhin beschäftigten ihn in Freiburg tuberkulöse Augenerkrankungen und chronisch rezidivierende Augenentzündungen. In seiner Göttinger Zeit wandte sich Hallermann als glänzender Operateur früh der Mikrochirurgie des Auges zu, beschäftigte sich intensiv mit den verschiedenen Verfahren der Hornhauttransplantation und ihren Komplikationen und wurde eine anerkannte Autorität auf diesem Gebiet. Außerdem widmete er sich sehr erfolgreich der plastischen Gesichtschirurgie. Seine zahlreichen Arbeiten bestechen durch ihre Klarheit und die Prägnanz des Ausdruckes.

Wilhelm Hallermann war ein strenger Klinikchef. Die ihn kennzeichnende Pünktlichkeit, sein Pflichtgefühl und seine Geradlinigkeit verlangte er auch von seinen Mitarbeitern. Das Wohl seiner Patienten stand bei ihm immer an erster Stelle. Auch auf gute Kontakte zu den niedergelassenen Augenärzten legte er großen Wert. Schlechte oder unvollständige Arztbriefe waren ihm zuwider und wurden von ihm eigenhändig korrigiert. In seiner knapp bemessenen Freizeit ging er seinem großen Hobby, der Jagd, nach. Er wurde 1977 emeritiert und starb am 1.2.2005 im 96. Lebensjahr in Göttingen.

1977-2004 Martin Vogel (*1935)

Am 1.10.1977 übernahm Martin Vogel den Lehrstuhl und das Direktorat der Göttinger Augenklinik. Geboren 1935 in Berlin, studierte er von 1955 bis 1960 in Heidelberg, Hamburg, Kiel und Wien. Danach war er 14 Monate am Pathologischen Institut der Universität Heidelberg tätig und promovierte dort 1963. Anschließend absolvierte er seine augenärztliche Fachausbildung an der Heidelberger Augenklinik unter Wolfgang Jaeger. Danach ging er von 1966 bis 1968 an das Ophthalmo-Pathologische Institut von L.E. Zimmerman in Washington und anschließend 1968 als Oberarzt an die Essener Universitäts-Augenklinik zu Meyer-Schwickerath, bei dem er sich 1972 zum Thema „Die bulbuserhaltende Behandlung des malignen Aderhautmelanoms mit Lichtkoagulation“ habilitierte. Fünf Jahre später wurde er auf das Göttinger Ordinariat berufen. Schwerpunkte von Vogels wissenschaftlicher Arbeit waren die Diagnose und Histologie intraokularer Tumoren, die Weiterentwicklung der Katarakt-Chirurgie mit Linsenimplantation und die Ablation des Trabekelwerkes mit dem Excimer-Laser zur Senkung des intraokularen Druckes. Er führte die Netzhautchirurgie an der Klinik ein und ist Autor mehrerer Lehrbuchartikel. 1979 zog die Augenklinik aus der Goßlerstraße in das zentrale Großklinikum der Universität um. Die alte Klinik wurde für 14 Monate von Studenten besetzt, vor einigen Jahren renoviert und wird jetzt als Psychologisches Institut genutzt. Die Zahl der Patientenbetten wurde bei der zunehmend kürzeren Verweildauer der Patienten von 120 auf 80 reduziert. An der Göttinger Augenklinik richtete Vogel 1980 die selbstständige Abteilung Strabologie und Neuroophthalmologie ein und holte Hermann Mühlendyck an die Klinik, der diesen Bereich sehr erfolgreich führte und überregional ausbaute. Von 1980 bis 1982 war Vogel ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Göttingen. Unter seiner Leitung nahm die Zahl der jährlich operierten Patienten auf über 3.500 zu. Viele Jahre war Vogel Vorsitzender des Zentrums Augenheilkunde und HNO-Heilkunde. Nach 26jähriger Tätigkeit wurde Vogel am 31. März 2004 emeritiert.

2004-2006 Jörgen Petersen (*….)

1977 hatte Vogel einen promovierten und äußerst scharfsinnigen Physiker, J. Petersen, an die Augenklinik geholt. Nach seiner Facharztausbildung und der zweiten Promovierung nun in der Humanmedizin, führte er die Glaskörperchirurgie in der Augenklinik ein und wurde 1994 zum Schwerpunktprofessor für Netzhaut- und Glaskörperchirurgie ernannt. Von 2004 bis 2006 leitete er die Augenklinik kommissarisch. Sowohl Lehre als auch Krankenversorgung vertrat er in dieser Interimszeit an der Göttinger Augenklinik auf höchstem Niveau. In dieser Zeit entwickelte er eine refraktionsneutrale Intraokularlinse für den Einsatz zusammen mit Silikonöl. Unter seiner Leitung erlangte der glaskörperchirurgische Schwerpunkt überregionale Bedeutung.

2007 Hans Hoerauf (*1964)

Im Januar 2007 wurde Hans Hoerauf berufen, der seine Ausbildung in Lübeck bei H. Laqua erhielt, und somit indirekt wieder auf die Essener Schule zurückgeht. Seine Spezialgebiete sind die Diagnostik, die medikamentöse und chirurgische Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen, die optische Kohärenztomographie und die Entwicklung neuer Glaskörper-Ersatzsubstanzen. Zu diesen Themen hat er zahlreiche Arbeiten veröffentlicht. Er hat eine gesundheitsökonomische Zusatzausbildung. Besonders am Herzen liegt ihm die enge Verzahnung des ambulanten und stationären Sektors, der Ausbau der ambulanten Chirurgie, die enge Kooperation mit den niedergelassenen Augenärzten, die Festigung der universitären Augenheilkunde und die Weiterentwicklung der Augenklinik zu einem modernen Diagnostik- und Therapiezentrum. Zur Erforschung netzhautrelevanter Fragestellungen führt er mehrere randomisierte klinische Studien durch und arbeitet an der Etablierung eines Labors für experimentelle Ophthalmologie.